在化學家的眼中,世界上無廢物。但在農民的眼中,秸稈就是「廢物」,至少目前是這么認為。

上個禮拜,農業部、國家發展改革委、財政部、住房和城鄉建設部、環保部和科學技術部六部委聯合發布

《關于推進農業廢棄物資源化利用試點的方案》。根據方案估算,我國每年產生秸稈近9億噸,未利用的約2億噸。我們不妨照此數據逆推:玉米秸稈一般1畝地有1.5-2噸,小麥秸稈4畝地1噸,水稻秸稈4畝地1噸…那么2億噸的秸稈綜合估計就有2億畝耕地的秸稈未被利用。這么龐大面積的秸稈都去了哪里?

各位先跟著筆者穿越到20年前,那時候農民根本就沒用過聯合收割機,收小麥都是各家拿著鐮刀彎著腰一刀一刀放倒。然后打捆,有點資本的找輛「蹦蹦車」運送到打麥場用大石磙子碾壓,沒錢的就是用「架子車」一車一車的人力往麥場拉,后來有點錢了就用「三輪車」拉或者找「拖拉機」。等麥子碾壓脫落后,麥秸桿就「鐵叉」挑成一垛,然后在公路上晾曬、碾壓運回家。收玉米也大致如此的流程。

在那個年代,地里的秸稈都不會被燒掉的,都是運回家里,堆在房前屋后。誰家秸稈多也是讓人羨慕的對象,因為生火做飯、燒炕取暖等等都靠秸稈,牲口住的窩棚、吃的飼料都來源于它,而且秸稈還是農民的建筑材料。

現在社會進步了,農業機械化普及,收割麥子、玉米、水稻等都是機械化。可機械化帶來的問題卻是“打碎了上半身,留下了下半身”。平坦的耕地留茬比較低,不平坦的土地留茬都在十來厘米。面積小就耙一兩遍,面積大費時費力又費錢。現在做飯也不用生火了,電磁爐、電飯煲都有;許多人外出務工牲口也基本不養了,于是,秸稈就變成了「廢物」。一把火,就能解決掉,不花錢也不費力。

可是現在的問題是國家禁止燒秸稈,農民們就「尷尬」了。根據媒體調查報道:“玉米收割1天,剝皮2-3天,晾曬2-3天,之后再把玉米運回家,收獲過程是7-10天。這樣,剩在地里的,就是玉米稈了。以10畝地為例,把玉米秸稈歸攏好,再拉回家里垛起來,這個過程,至少需要4個勞力齊心協力辛辛苦苦干上3天!”這三天花的時間、金錢、勞力誰來買單?有人會說現在都有秸稈打捆機,一臺幾萬到十幾萬不等的價格想都不敢想。且許多農村地區這樣的機器比較少,租都不好找,即使找到了錢誰來掏?那秸稈留在地里的“半截身子”又該如何處理?還有一個不可忽略的現實,農村勞動力的確很缺。秋收忙碌的身影也是外出趕回鄉搶時間的。如果靠留守的“386199部隊”慢慢收拾,那你肯定會被村里人罵,且冬播小麥也趕不贏。農村人都知道 “種不好莊稼一季子,娶不好老婆一輩子”,為了這點東西,耽誤了播種不劃算。

但國家不讓燒了,難道就沒有其他的辦法?

有,而且有多種。我們來侃侃..

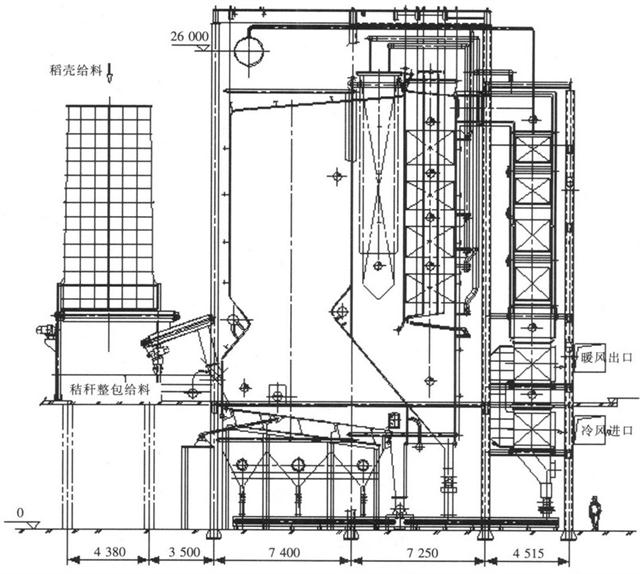

1、發電廠回收

在鍋爐中直接燃燒秸稈,產生高溫高壓蒸汽,推動汽輪器進行發電。秸稈的熱值是標準煤的50%,秸稈中硫含量為0.38%,煤炭中的硫含量為1%,秸稈直燃發電后的廢氣可以不用進行脫硫處理,秸稈發電的單位投資是煤電的2倍。一噸秸稈能發700-900度電。2010年7月國家發改委發布了《 關于完善農林生物質發電價格政策的通知》,規定農林類生物質發電的上網價格為0.75元/度電。目前也有包括國能、國信、凱迪等多家公司回收秸稈用于生物質發電。

2、造紙廠回收

過去農村各地的小型造紙廠確實在很大程度上消耗了秸稈,但由于污染太大,各種產品都不盡合格,所以在可持續發展的戰略環境下,陸續成為了歷史。現在的秸稈造紙較之以往要高了很多檔次,比較突出的就是“泉林模式”——從小麥、玉米、水稻等農作物秸稈中分離出黃腐酸和纖維素,黃腐酸用于生產系列高端肥料回饋農田,纖維素用于生產系列高檔本色紙制品。因此這類造紙企業就會在原材料的回收上想法設法,比如在作業時加入秸稈回收環節;或者轉包他人去地頭回收等。

3、沼氣池消耗

利用沼氣設備,以農作物秸稈為主要原料,在嚴格的厭氧環境和一定的溫度、水分、酸堿度等條件下,經過微生物的厭氧發酵產生可燃氣體。這為秸稈的有效利用和回收提供了渠道。前些年,在國家和地方政府的扶持下,農村沼氣池得到了迅速的發展。現在許多地區也集中建立大型沼氣池進行能源的轉化,秸稈的利用率逐漸的增大。比如湖南桃源莊家橋村沼氣站工程投資344.36元,一年消耗的秸稈就有584噸。

4、秸稈飼料與肥料的吸收

關于秸稈飼料和肥料的技術也是幾年就有一種新的技術出現,各個地區也成立了不少的相關企業。具體的技術查起來太費事,在此不做闡述,各位自行百度腦補。不過通過秸稈轉化成飼料或者肥料這一渠道,所消耗的比重很大,六七千噸有機肥就能利用6000噸小麥秸稈。

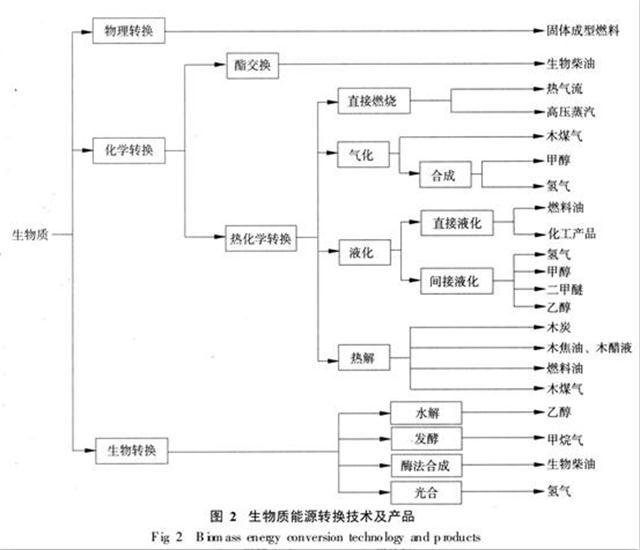

5、生物質氣

秸稈在700-900℃的條件下與空氣或氧氣等氣化劑發生反應,即可得到可燃性氣體。相比于沼氣,這一過程速度很快,可進行大規模的生產。生產出的生物質氣種類頗多,用途也較廣,可作為燃氣,也可以作為汽車燃氣,或者用來發電。這種大規模生產所用的原材料也是龐大的體量,具體參考數據涉及太多,小編也怕麻煩,就不一一列舉了。附圖,生物質能源轉化技術和產品。

6、秸稈還田

將秸稈粉碎后直接還施到土壤中去,是提高土壤有機質、改善土壤物理性狀的一項重要措施。有關數據顯示,秸稈中有機質含量平均為15%左右。如玉米秸稈含氮量為0.61%,含磷量為0.27%,含鉀量為2.28%。每畝地施用秸稈1000千克,就可增加有機質150千克。目前大多數收割設備都直接配備了秸稈粉碎機,直接在農業作業同時就能將秸稈粉碎還到田中,在某些方面確實解決了農民對秸稈處理的苦惱。

7、小眾用途回收

除了以上的消耗“大戶”,還有許多小眾的利用渠道,比如秸稈經過處理可以用于培育食用菌;還可以制作輕質墻板和復合仿實木門;制作保暖材料、裝飾品、建材;那些心靈手巧的農村嬢嬢們可以用編織出各種手工藝品等等。

基本上就是這些了。當然還有其他的利用方式,各位可以留言探討。

辦法這么多,為什么農民還要冒著被拘留的風險燒秸稈呢?這個就是我們接下來討論的重點,個人感覺蠻有意思的。

燒秸稈這一自發行為的背后其實是自然衍生的經濟邏輯,而且是最簡單的成本收益的邏輯。即,當秸稈能為農民帶來大于成本投入的經濟收益時,那燒秸稈的行為自然就消失了。上述的利用方式卻不能有效解決這一問題,可謂是“條條大路難通羅馬”。

回收與倉儲

秸稈利用最大的難點就是回收倉儲的成本,即“從田間到產品”這一過程所需要投入的錢。收購成本主要由機器投入、人力成本和運輸成本幾方面組成。想讓農民自己把秸稈打包送上門,基本不現實。

所以秸稈回收都是企業自己下力氣,購置粉碎機、抓草機、打捆機,還要搭建簡易場地和棚庫,需要一次性投資20萬元左右,多個地區就得數個20萬托底。而且農村的土地并非都是規模化的,大多數地區還是東一塊西一塊很分散,加上地形的因素(山地丘陵地區),有機器也不好使。在運輸過程中,遠距離運輸一定是不經濟的,但是秸稈消耗的資源大戶都是有區域距離保護的,比如生物質發電廠原則上100KM范圍內只會有一家。根據實踐情況反饋,集中運輸距離在50KM內才不怎么虧本,畢竟汽油費年年在漲。50KM半徑范圍內究竟能有多少原材料供應呢?毫無疑問,難以滿足需求。

四處收購回來后又面臨兩個問題,存放場地和防火防腐。場地只能靠政策來協調,畢竟面積比較大;僅憑企業自己掏錢租賃或購買地皮那就干脆別開廠了。倉儲方面,北方的難度其實沒有南方大,南方雨季很容易使秸稈受潮,就需要再投入不小的成本。

成本的問題是所有秸稈資源化企業面臨的最大的問題之一,目前存在的多數企業都是靠國家僅有的補貼艱難度日,甚至有些企業就是騙取補貼而存在的。而且,即使解決了回收的的問題也還存在諸多執行方面的細節問題。

預處理

秸稈最重要的預處理就是去掉其中的水分。以產量最大的麥、稻秸稈來說,有些地方只種一季,且收割期氣候少雨,那么可以在地里干燥到含水率低于25%后再收,這樣的秸稈很受歡迎,不管是做飼料還是秸稈煤,都很好處理。而有些地方要種兩季以上,收割期限不允許長時間把秸稈放在地里,必須處理掉,這種情況下秸稈含水率常高達60%,用非自然的手段去掉水分,代價很大,這樣的秸稈,用途就小多了,所以蘇南是以粉碎還田為主。秸稈壓縮后體積可以變為蓬松狀態下的20到30分之一,從田間地頭收上來之后,必須壓實運輸。但從田間收上來之前,聚零為整的過程很大程度上還是要依靠一部分人力的,代價比較大。雖然有打捆機,但如果打捆的是鮮秸稈,含水率高的問題還是無法解決,會導致大量無用的水,含在秸稈里被運輸,劃不來。

直燃發電

直燃發電的主要問題是秸稈燃燒后鍋爐會結渣、秸稈中的堿金屬會腐蝕鍋爐等,而且秸稈的種類、秸稈的含水量等都會對鍋爐的運行有很大的影響。在秸稈回收的過程中,也是有那么幾個不厚道的農民直接往秸稈里面潑水,甚至有的直接在里面塞石頭,這無疑是鍋爐最大的威脅和隱患。技術方面都沒有完善再加上人為的使壞,難怪說現在的直燃發電項目都在虧損呢。

直燃發電只是一項技術,要想將此技術轉化成生產力,那動輒幾億的項目建設成本對于多數地區來講仍是一個問題。且大多數南方地區根本不適合電廠的建設,我國目前90%的生物質發電項目都集中在長江以北,尤其是山東、江蘇、安徽、黑龍江、河南幾省已占了全國的76%,主要以北方的玉米秸稈為原料。

沼氣池的麻煩

秸稈含有纖維素、半纖維素等聚合物,難以迅速被降解。秸稈在厭氧發酵產沼氣之前,需要進行預處理,一般是以氫氧化鈉溶液預處理或者生物與處理為主。預處理后的秸稈需要經過20-50天不等的發酵才能充分地把秸稈中的有機質轉化為沼氣。2015年我國農村沼氣用戶約為5000萬戶,但幾乎都是以畜禽糞便為原料。凡是最初用秸稈為原料的基本都廢棄了。根據網媒報道:陜西某一個村建了八口沼氣池,只有一口在使用;一個縣建了1萬2千口沼氣池,一多半都閑置。

農民們還是比較嫌麻煩的,沼氣池里的肥水比例控制起來就是個麻煩,池中的廢渣清理也是個麻煩。南京農業大學農業資源與生態環境研究所所長潘根興曾說道:“在東北等寒冷地區,沼氣只能在氣溫高的季節才能生產,而在江浙一帶相對濕熱又相對富裕的地方,誰會愿意每天圍著一個臭沼氣池轉,每天把里面的東西掏進掏出呢?”那個味道也不擺了。還有一個不能忽略的問題:現在的農村人都進城了,牲口都不養了,沼氣池也就閑置了,那被視為廢物的秸稈…

還田也不靠譜

一年兩季的農時很緊的情況下,大量的秸稈還田,根本不能將自身分解變成腐殖質。那些不完全破碎的秸稈會讓新苗都無法生根于土壤中,只能長在秸稈上成為“吊死苗”,導致無法生根、吸水、汲取養分。秸稈在分解過程中使得碳含量明顯升高,土壤就缺氮,若不及時補充施氮肥會和新種的莊稼爭搶土壤中氮,使得莊稼長不好,施氮肥的成本必然增加。因為秸稈粉碎還田之后有保溫的作用,所以地下和秸稈本身所帶的蟲卵就不會被冬季的低溫凍死,到來年春天就會加重除蟲害的負擔。這種情況下又不得不多大農藥,無疑又增加了農藥的成本。

而農民首要擔心的問題就是成本,且秸稈還田需要多加兩道程序,一是把秸稈粉碎,二是要把土地深耕,將秸稈埋在地下,目前普遍采用的是淺耕,因為深耕的費用要高一些。據央視報道,粉碎一遍30元,粉碎兩遍50元,如果再深翻一次,40元到50元,這兩道程序下來也就是100塊錢。今年一畝地玉米產量1000斤左右,按照今年的市場價只能賣800多塊錢,耕地、種子、化肥成本已經花費了300元,如果在秸稈還田的話又要增加100元的成本。

綜上,一把火,很省事,不僅能增加土地肥效,還能消滅害蟲。有秸稈還田補貼?莫說發不下來,即使發下來也少的可憐,還是要燒。

秸稈肥料化難破成本瓶頸

秸稈肥料化技術其實基本上很成熟,但是成本瓶頸很難突破。新華網曾對武漢最大的一家生物有機肥生產企業采訪過,其負責人曾算了一筆賬:“從田間地頭回收一噸秸稈運到公司,運輸與人工費用180元,生產過程中電費、工資等120元,共計300元左右,而一噸秸稈只能生產0.3噸有機肥。按照有機肥市場價格800元每噸來算,秸稈從田間到變成有機肥銷售,凈虧60元。”秸稈肥料化目前依然是對國家的政策補貼翹首以盼,如果沒有這些補貼和獎勵,估計時間不久就有一批關門倒閉。

關于那些小眾渠道的秸稈回收利用,這里也就不做探討了,畢竟解決的力量還過于弱小。你能指望一個秸稈手工藝品消耗多少秸稈量?

所以, 「理想很豐滿,現實很骨感」 。這些途徑都無法消耗,那就只能加大管理力度了。還別說,這效果還算可以。

最近幾年,全國各地開始了“秸稈禁燒狙擊戰”。一條條橫幅都拉了起來,一個個干部都頂著烈日到村一級蹲守,一條條法規也時常頒布,一顆顆衛星也在太空堅守戰線,數以億計的禁燒監管費用化為無形。江蘇、安徽、東三省等糧食大省都在同一時間段開展全面覆蓋農村的戰爭。

以江蘇為例,行政監管,各級部門下達任務制定目標責任書,到村一級呢,村長村干部等廣播形式喊,地頭監管,基層村干部鄉鎮干部到縣級干部都要考核、發現焚燒了則現場處分,甚至因為監管不力,有可能丟官。另外有力的震懾就是不停的宣傳如果焚燒了,派出所就抓去拘留。發動人民戰爭,效果還是很好的。

江蘇省環境監測中心 秸稈監測通報

同樣也是很耗錢的,據公開報道,僅安徽省亳州市譙城區一個區的25個鄉鎮(街道),去年為秸稈禁燒投入的財政資金就達4458萬元。而在湖北省荊州市,今年夏收期間,每天1323個督查組、35280個巡查組,24小時輪班在地頭巡查。這些投入要是都分給農民的話,他們是不是非常樂意按照你說的方式處理好自己的秸稈呢?

如此力度的監管,但依然有人會「頂風作案」。農民也知道燒秸稈會影響環境空氣質量,但相比較自己的投入而言,嗆個幾天也就是小事了,忍忍就能過去。你如果給莊稼漢們說城里的空氣很差了,PM2.5超標了,霧霾嚴重了,他們會管這個?所謂『倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱』,生存問題解決了才能真正的重視所謂的環境污染。

『現在提倡環保,也是另一種成本與收益的計算,只是算的是一個更大的賬,其本質是希望以更有效的方式,降低環境成本,增加良性收益,但這個賬對農民沒有任何意義,不會有人為了秸稈利用帶來的五毛錢收益而投入一塊錢甚至十塊錢的。』所以“憑啥不讓俺燒秸稈?”無論是秸稈補貼還是行政監管,都擋不住農民欣賞燒秸稈這一“暴力美學”帶來的舒爽。

秸稈的資源再利用,目前為止,并沒有形成一套完善的生產經營體系,也沒有明確的可持續發展的戰略規劃,小秸稈依然是大難題。政府、企業、農民之間還未能形成一個自驅動的良性循環,使得三方都在受累受委屈。究其原因還是利益的問題,假如處理一畝地秸稈能補償農民200元,我想他們很愿意處理好的。再假如,秸稈在田間地頭就能直接變成肥料或者利于運輸的焦炭;或者發明一種噴劑噴灑在秸稈上直接變成地里的養分等等。

OK,關于秸稈的資源利用,太多太長太復雜耗時間,都能成為一個環境戰略課題了。本文因篇幅原因到此為止,文中未提及到的可以留言討論。請各位腦洞打開、發散思維,不吝賜教。

文|朱建星

轉載請注明出處

- The End-

長按識別二維碼,或加微信jutucom,查看更多!